Se c’è una cosa che accomuna da vicino Carmelo Bene e Franco Maresco è quella del loro apparire catastrofico dentro ogni mezzo, che sia quello televisivo o cinematografico. Ed è proprio con un gesto catastrofico che Maresco, con questo suo Un film fatto per Bene, ingaggia una sfida con se stesso, che può arrivare fino al tentativo di disfare la sostanza stessa del mezzo-cinema.

Il cinema è un mezzo che già Carmelo Bene denunciava essere diventato troppo “democratico”, fin troppo accessibile, visto che non «c’è forse italiano che non si sia prodotto in qualche filmetto, magari Super8, video, non un italiano immune dal cinema» (come dichiarava in una conversazione con Goffredo Fofi, a cui il nuovo film di Maresco è dedicato).

Ed è proprio con questa considerazione, che chi non sa far niente e non ha nulla da dire si può dedicare facilmente alla realizzazione di un film (“che non si nega a nessuno”), che il regista siciliano annuncia a suo modo la fine del cinema con un’opera che si propone esplicitamente come postuma, ultima, composta com’è da macerie scenografiche, citazioni, frammenti.

Un film fatto per Bene

C’è, in Maresco come in Bene, un’ossessione italiana, che si riflette in una relazione conflittuale con la storia contemporanea del nostro Paese. Se Nostra Signora dei Turchi era un film arci-italiano, pur nella sua avanguardia, così quelli di Maresco ci appaiono affollati di poeti, santi e navigatori.

In entrambi i casi le caratteristiche del territorio, materiali e immateriali, creano le premesse del «depensamento», cioè di quella sospensione del pensiero che è stato uno dei tratti distintivi della loro poetica.

«Se non si è graziati da una siffatta premessa etnica, non avrei potuto accedere all’essere senza fondamento, alla spensieratezza, a un’arte teatrante si che inscena la sospensione del tragico dopo Nietzsche, la irrappresentabilità, il piano d’ascolto in quanto dire, la femminilità come abbandono, la fine del teatrino conflittuale dell’io e delle sue rappresaglie, la mancanza di che si consiste», spiegava Bene.

E se per Bene il pensiero “depensa, si spensiera”, via via scendendo fino a Capo Leuca, lì dove comincia il depensamento del pensiero del Sud, Maresco trova questo luogo nella sua Sicilia, nella sua Palermo, condividendo con Bene un meridionalismo per il quale si afferma che «la nostra penisola non ha mai dato grandi fatti del Pensiero, se non, guarda caso, nel Sud, con i nomi di Giordano Bruno, Giambattista Vico, Tommaso Campanella, Croce, Gentile».

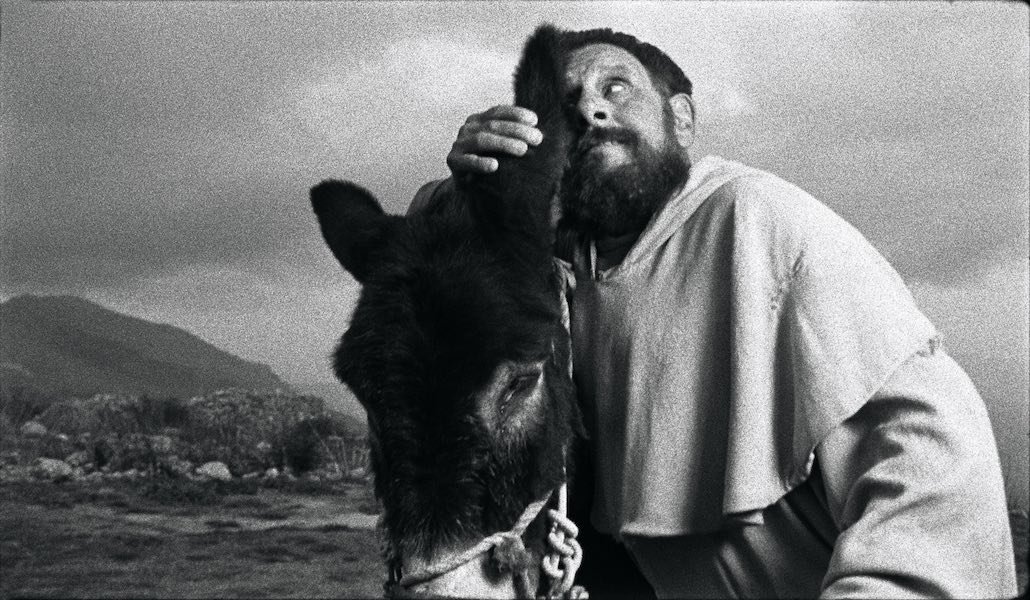

Ed è proprio lo studio sulla figura di San Giuseppe da Copertino, raccontata da Maresco nel suo film, che diventa l’emblema ricorrente del «Sud del Sud dei Santi» e che permette a Bene di tramutare in virtù le caratteristiche stereotipate di un meridione socio-economicamente arretrato, barbaro, perché fuori dalla cultura ufficiale, facendone un nuovo paradigma culturale, orgogliosamente centrato sul primato di tale incultura, sullo stupore e sulla meraviglia, sull’estasi e sulla grazia dell’arte.

«A questo Sud azzoppato, non resta che volare. L’anno medesimo, il 1600, in cui si brucia il Pensiero a Campo de’ Fiori (Giordano Bruno), poco distante da Copertino nasce la Grazia».

Voci e fantami nel cinema di Maresco

Anche il Santo volante rimanda allo statuto più consono ai personaggi della drammaturgia di Franco Maresco, che è quello di essere ombre e voci, fantasmi della mente in cui la natura onirica si mescola con la natura umorale, sanguigna, corporea.

Caratteristica che li accomuna a quelli del teatro di un altro maestro del regista siciliano – forse ancora più di Bene – ovvero Franco Scaldati, qui citato attraverso i suoi Totò e Vicé. I personaggi di entrambi hanno in comune la totale estraneità rispetto al mondo dell’efficienza, della logica, della produttività e il loro essere mancanti: mutilati, monchi, danneggiati, privi di intelligenza o razionalità.

Fanno parte della schiera dei tonti, rivalutati dall’arte di fine secolo scorso perché ad essi appartiene quel dono dell’interrogarsi, del superare le barriere del buon senso, del lasciar scorrere il tempo in contemplazione, quell’attività non produttiva che è il gioco.

E se c’è davvero qualcosa che tiene insieme Maresco, Bene e Scaldati è quel modo di “balbettare il linguaggio”, di sentire la propria lingua come straniera, con il sillabare, masticare, scandire le parole, interrompere le frasi con risate isteriche, sovrapporre le voci.

L’afasia – che è ciò che rende affascinante, agli occhi di Maresco, l’attore a cui ha affidato il ruolo del “santo volante” – indica non soltanto la goffaggine a maneggiare il linguaggio, ma anche una mancata identità del soggetto, dal momento che articolare il linguaggio equivale a orientarsi nello spazio e e nel tempo, a trovare una propria collocazione del mondo.

Come nel teatro di Scaldati, anche nel cinema di Maresco il dialogo drammatico è spesso sostituito da un veloce scambio di domanda e risposta che si esaurisce in sé, perché consiste nell’esibizione del meccanismo piuttosto che nel dialogo che dovrebbe condurre alla verità.

D’altronde, citando nuovamente Bene in dialogo con Fofi, «la voce è il corpo. Ma attenzione: la voce non vocalizza la parola, non la ripete; la voce è suono, non parola. Quindi non riproduce testi, ma elabora, e soprattutto liquida. La voce comincia dall’addio alla parola. La parola è sempre significato, mentre una voce è la parola disfatta, la fine di ogni significato».

Attraverso la voce fuori campo Maresco interroga i suoi personaggi, i suoi attori, li tormenta fino a condurli all’esasperazione. Stavolta il gioco al massacro su cui si basa da sempre il suo cinema viene però messo (fintamente?) in discussione dall’autore stesso (mentre nel precedente La mafia non è più quella di una volta il contrappunto al cinismo del regista arrivava da Letizia Battaglia).

Questa volontà terminale di mettere in scena consapevolmente la propria cattiveria fa venire in mente ciò che scriveva un ammirato Ennio Flaiano tempo fa: «Carmelo Bene non minaccia nessuno, eccetto se stesso». Lo stesso si potrebbe dire per Franco Maresco.