I migliori film del 2019 secondo NewsCinema

Come ogni anno, è arrivato il tempo dei bilanci. Se è vero che il 2019 è stato l’anno dei grandi film d’autore, non deve stupire se molti dei titoli dei quali si è parlato di più (e che si sono rivelati inaspettate sorprese al box office) sono stati presentati nei festival in giro per il mondo, a Venezia come a Cannes (la kermesse francese quest’anno si è ripresa dopo alcune edizioni sottotono). Alcuni “venerabili” del grande schermo hanno riconfermato la loro bravura, ma molti giovani talenti, magari ancora alla loro seconda opera, sono stati capaci di affermare con forza la loro personale visione di cinema. Ecco quali sono i film (tra quelli usciti in sala nel nostro Paese) che ci hanno colpito di più nel corso di questi dodici mesi.

The Mule – Clint Eastwood

Clint Eastwood sceglie per il suo trentottesimo film di narrare la storia di un anziano floricoltore in rovina che decide di diventare un corriere della droga per alcuni trafficanti messicani. Lo fa adottando il tono leggero e tenue della commedia, cioè quello che in teoria sarebbe il meno adeguato per mettere in scena una vicenda del genere. Materiale perfetto per un thriller o per un film grottesco, che invece per il regista americano diviene la base di una calma e distesa ballata.

The Mule riesce a mettere in scena senza ambiguità la politica del cinema di Eastwood, che da sempre veicola una visione del mondo in base alla quale tutti vengono giudicati per come scelgono di comportarsi e mai per quello che sono (quindi aprioristicamente). L’insulto sprezzante ed offensivo utilizzato come modo di scherzare (già Walt Kowalski insegnava al ragazzo coreano che gli uomini si devono insultare a vicenda) diviene strumento per mettere tutti sullo stesso piano. Le persone non si condannano per le parole che pronunciano, ma per le azioni che compiono (o che non compiono, tirandosi indietro). Vivere ciò che resta: è quello che ci insegnano gli emerocallidi coltivati da Earl Stone (destinati a seccare dopo ventiquattr’ore) e ciò che Clint Eastwood, giunto alla rispettabile età di 88 anni, vuole affermare con il suo cinema.

Burning – Lee Chang-dong

Quello di Lee Chang-dong è un film senza volto, una proiezione costante di se stesso nel tempo e nello spazio, ma anche un film sempre ed irrimediabilmente “mancante”, fatto di conversazioni al telefono in cui c’è solo un interlocutore, di erotismo immaginato che è invece autoerotismo (quindi erotismo mancante del partner). Quella di Burning è una mancanza insanabile, colmabile solo attraverso il cinema. “Non devi sforzarti di immaginare che una cosa ci sia, ma devi piuttosto smettere di pensare che non ci sia”, chiarisce immediatamente Hae-mi all’inizio del film.

Tutto quello che non c’è, lo vediamo. Tutto quello che c’è, non lo vediamo perché in ombra o perché troppo vicino allo sguardo dei personaggi. Lee Chang-dong non concede nullo allo spettatore. Nel suo film non c’è nessuna verità da rivelare, nessun enigma da risolvere. È il mondo stesso ad essere un mistero, come afferma Jong-soo. Il processo di gentrificazione coinvolge alla stessa maniera gli edifici e le persone che li abitano.

L’ufficiale e la spia – Roman Polanski

Le immagini in ogni film di Roman Polanski hanno un ruolo cruciale nella narrazione, risolvono snodi di trama o sono indispensabili per capire ciò che avviene su schermo (ogni loro minima modificazione può suggerire uno sviluppo improvviso o comunicare una evoluzione che non si coglierebbe seguendo superficialmente lo svolgersi della trama). L’ufficiale e la spia è un’indagine condotta da uno spettatore. Lo dice esplicitamente anche lo stesso Georges Picquart, il militare che svelò l’innocenza del capitano Alfred Dreyfus, condannato per alto tradimento sulla base di prove false: “Sono qui per osservare, non per intervenire”. In quelle parole c’è tutto il senso del film di Polanski. Solo attraverso lo sguardo si può scoprire la verità e solo negando la visione di qualcosa (un documento manomesso, ad esempio) si è in grado di nasconderla.

L’occhio di Jean Dujardin (come quello dello spettatore) è quindi l’unico strumento attraverso il quale scoprire le nefandezze di un sistema (politico e militare) sifilitico. La supremazia delle immagini sulla narrazione, da sempre teorizzata da Polanski, raggiunge con L’ufficiale e la spia il suo apice massimo, perché la narrazione stessa non sarebbe in grado di proseguire senza quelle immagini che la fanno andare avanti. Le immagini sono prove indispensabili, le uniche in grado di rendere vere (quindi dimostrabili) le accuse che vengono mosse. Per questo motivo il cinema, per Polanski, è il solo mezzo attraverso il quale lanciare un’accusa credibile e non confutabile.

Vox Lux – Brady Corbet

Come già aveva esplicitato in The Childhood of a Leader, per Brady Corbet l’infanzia è la culla nella quale i protagonisti cominciano a covare le deviazioni che poi si porteranno con loro da adulti. Come sempre con Corbet (che non a caso ha Michael Haneke come suo maestro, il regista che è stato in grado di utilizzate la storia privata di una famiglia per parlare dei lasciti del colonialismo francese) le vicende individuale diventano innesco di processi collettivi. In Vox Lux la condivisione pubblica di un dramma personale diverrà il modo per sfondare nel mondo della musica. E persino i sogni (fra le cose più personali a cui si può pensare) subiranno un processo di commercializzazione per cui diverranno clip da usare per vendere il proprio singolo.

Proprio come in The Childhood of a Leader, la colonna sonora di Scott Walker sembra indicare un senso di angoscia che le immagini inizialmente non suggeriscono, come se la musica avesse il ruolo di precedere un orrore che si rivelerà solo nel corso del film. Le sue composizioni per archi dialogano con i brani pop di Sia: canzoni che non devono essere né belle né orecchiabili, ma funzionali alla narrazione nella loro ruffianeria e nella loro forza di seduzione, espressione di una musica da usare come mezzo di prevaricazione.

Joker – Todd Phillips

Più per la qualità del film in sé, Joker è uno dei film più importanti del 2019 per quello che ha rappresentato (e rappresenterà). Phillips ha goduto di una libertà fino ad adesso impensabile per questo genere di produzioni, potendo quindi realizzare il film che aveva in mente. È il segno di un atteggiamento, quello della Warner, molto diverso da quello del colosso Disney, che invece cerca i talenti ma poi li irreggimenta quando esprimono una personalità troppo grande e poco gestibile. Perché in fin dei conti, nonostante le ambizioni artistiche e le influenze cinematografiche sbandierate (prima su tutte il cinema di Martin Scorsese, da Taxi Driver a Mean Streets, passando per Re per una notte) l’opera di Phillips resta di fatto una origin story supereroistica (una di quelle in grado di creare una nuova mitologia, quindi eventualmente espandibile e serializzabile). Joker è un cine-comic che cerca un altro tipo di pubblico, attraverso contenuti più maturi e complessi, ma non è qualcosa di esterno a quel filone da cui sembra, anche faticosamente e un po’ ingenuamente, prendere le distanze.

Nonostante il film esaurisca subito la sua spinta iconoclasta (arrivando addirittura a giustificare quel potere che inizialmente sembrava voler deridere), il Joker di Todd Phillips rimarrà nei ricordi degli spettatori grazie alla prova attoriale di Joaquin Phoenix, in grado di rendere il suo personaggio un comico costantemente fuori tempo, sia quando è lui a raccontare qualcosa di divertente, sia quando è invece lui ad ascoltare gli altri: ride quando gli altri non ridono, rimane imperturbabile quando tutti gli altri sembrano divertirsi. Phoenix si dimostra ancora una volta uno dei pochissimi attori in grado di costruire un personaggio a partire da un minuscolo dettaglio (come può essere, in questo caso, la risata)

Parasite – Bong Joon-ho

Bong Joon-ho è uno dei pochissimi registi di “cinema dal vero” che scrive e dirige i suoi film come se fossero in realtà cartoni animati. E come spesso avviene per i cartoni animati, le idee dei suoi film nascono da un’immagine o dall’idea di un luogo dove far svolgere la narrazione. Così anche la disparità sociale di Parasite viene evidenziata, prima ancora che dalle vicende che coinvolgono i personaggi e dalla loro condizione economica, dalla casa in cui questi vivono. Quella minuscola dei Kim, semi-interrata ma con una finestra molto larga da cui entra la luce, da sola sintetizza la precarietà di una famiglia che vive sospesa tra l’angoscia di sprofondare definitivamente e la speranza finalmente di emergere, alimentata ogni giorno dalla luce solare che li illumina quando possibile (come già le carrozze in coda treno di Snowpiercer, che ricevevano luce solo per mezz’ora al giorno). Al contrario, la lussureggiante abitazione dei Park non si affaccia sul mondo esterno (come invece fa quella dei Kim, posizionata a ridosso della strada) ma è una struttura disegnata per contemplare se stessa.

Dall’elegantissimo salone, attraverso una vetrata immensa con aspect ratio 2.35:1, i personaggi ammirano il loro stesso giardino e ogni stanza della loro casa è arredata con le “opere d’arte” create dal primogenito Da-song (che viene definito dalla madre “il nuovo Basquiat”): l’autoreferenzialità di una intera classe sociale spiegata attraverso piccole scelte di design. Dopo il “teorema” pasoliniano e la “crazy family” di Gakuryū Ishii, acquisito il passaggio dalla dimensione piccolo borghese a quella psichiatrica effettuato da Takashi Miike, che con il suo “visitor Q” (un regista, ovviamente) aveva tentato di rimettere in piedi quello che era stato precedentemente disintegrato (il nucleo famigliare) da questi ospiti cinematografici inattesi ed invadenti, adesso i “parassiti” di Bong Joon-ho non hanno alcun interesse perverso (nel suo significato etimologico di rovesciamento e in quello psicoanalitico-lacaniano di assimilazione di Dio in sé) se non quello di penetrazione (non letterale come in Miike).

Tramonto – László Nemes

Il secondo film di László Nemes è un crocevia di cammini che si incrociano, di ingressi che si chiudono per riaprirsi, di personaggi che si negano per poi riavvicinarsi. La regia pedina Irisz da vicino e nega a chi guarda la reale ampiezza degli spazi in cui lei cammina, per fermarsi solo quando è la ragazza a rimanere immobile, perché sono i personaggi secondari a muoversi verso di lei. Nemes realizza quindi un film che sembra svolgersi dalla prima scena a quella finale con la luce del sole che cala, anche se il cielo, che spesso non si riesce a vedere a causa della nebbia che lo copre, non è quasi mai in quella fase del giorno.

È invece la messa in scena dal colore giallo ocra ad usare gli arredi, i cappelli, le vernici che dipingono i palazzi e persino il riflesso della luce sulla pelle liscia dei personaggi, per dare la sensazione di un perenne crepuscolo. Come i prigionieri de Il figlio di Saul erano consapevoli di dover morire e non usavano la logica nei loro piani per la salvezza, così Irisz sul finale, quando dovrà decidere cosa fare e a chi credere, agirà nella maniera più pericolosa e meno prevedibile anche perché mai davvero consapevole di ciò che vorrebbe ricavare con le sue azioni. Nel suo film sugli orrori della Seconda Guerra Mondiale le azioni dei gerarchi erano folli come quelle delle persone che dalle loro grinfie volevano scappare, così nella sua nuova opera i ribelli non sono più lucidi e ragionevoli dei loro oppressori.

La mafia non è più quella di una volta – Franco Maresco

Il cinema di Franco Maresco è sempre stato un cinema di contrapposizione di immagini, prima ancora che di punti di vista. Il bianco e nero dal quale Ciccio Mira, prima utilizzatore finale della mafia per comunicare con gli “ospiti dello Stato” (carcerati) e adesso impresario dalle grandi ambizioni (ma dagli scarsi mezzi), non è in grado di fuggire, lo isola dal resto, lo riconduce ad un passato al quale è rimasto aggrappato, quando parlare bene della mafia non era considerato qualcosa di condannabile. Il mondo attorno a lui è cambiato e la mafia, come esplicita il titolo del nuovo film, “non è più quella di una volta”.

Maresco restituisce dignità a queste figure squallide attraverso il mezzo cinematografico, utilizzando le inquadrature di Dziga Vertov e illuminandole con la fotografia dei grandi film hollywoodiani anni ‘50 (quelli in bianco e nero di Joseph MacDonald). Lo “scetticismo di merda” di Franco Maresco, come lo definisce la fotografa Letizia Battaglia, guarda con lo stesso sospetto sia la retorica delle “piazze buone” e delle “barche della legalità”, che la spietata ipocrisia di personaggi come Mira (ma chi gli ha suggerito di organizzare quella manifestazione? La mafia o lo stesso Maresco? Quando finisce il documentario e comincia il mockumentary?). La Battaglia è quella che salva il film dal suo stesso regista, talmente innamorato del suo mondo grottesco da caderne vittima (non a caso la critica che più spesso viene fatta ai suoi film è quella dell’autocompiacimento). Stavolta è lei a fare da contraddittorio a Maresco, a metterlo in guardia dal suo irrecuperabile pessimismo (“Maresco, a me non piacciono queste battute”, “Hai rotto il cazzo pure tu”). È la “terza voce” di un cinema che invece si è sempre basato sul dualismo vittima-carnefice (attore-regista).

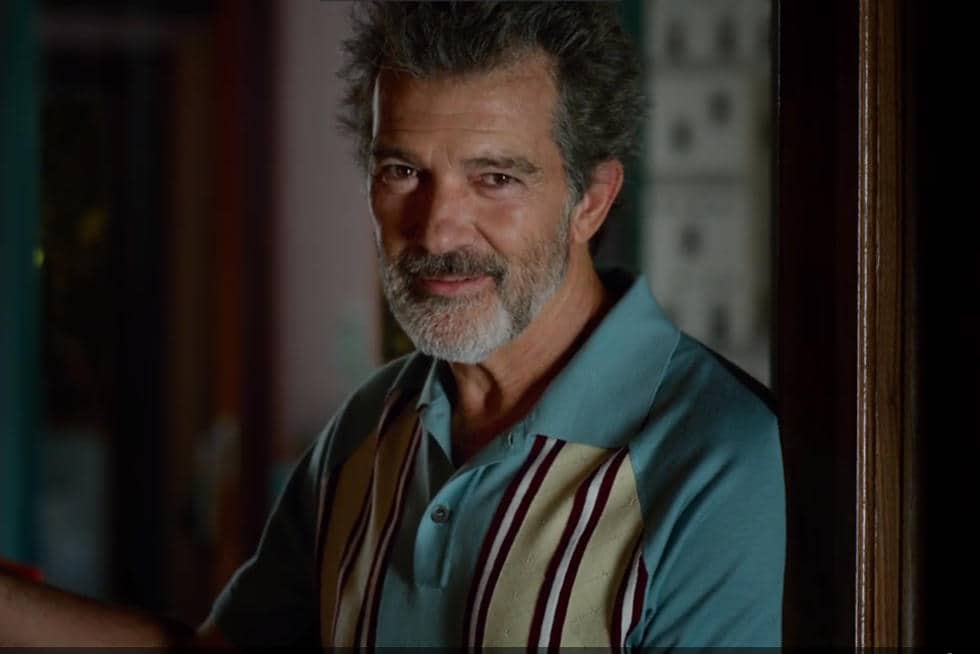

Dolor y Gloria – Pedro Almodóvar

Nessuno è in grado di maneggiare con la stessa abilità di Pedro Almodóvar materiale cinematografico “basso” (tradimenti, ripicche, urla e pianti) e di tradurlo in grande cinema. Come sempre nel cinema di Almodóvar, il corpo è una limitazione, un involucro fragile che frena la possibilità di essere davvero se stessi. Se nei suoi film degli anni ’90 era il sesso ad “ingabbiare” i personaggi, adesso è la vecchiaia e il decadimento fisico che questa comporta. Tutti gli avvenimenti si reggono come al solito su coincidenze incredibili, su persone che ritornano dal passato dei personaggi nei momenti più implausibili, sui ricordi di un grembo materno a cui si è stati sottratti: prima quello di Penélope Cruz (ancora una volta Anna Magnani per Almodóvar, dopo Volver, in cui l’attrice romana compariva attraverso le immagini di Bellissima di Luchino Visconti) e poi quello di Julieta Serrano (in un ruolo che, se fosse ancora tra noi, probabilmente sarebbe stato affidato a Chus Lampreave).

Per Almodóvar ogni passaggio narrativo davvero significativo è accompagnato da un intervento sul fisico dei propri personaggi. Intervento che può essere una operazione chirurgica, come in questo caso, ma anche un banalissimo shampoo, attraverso cui passa l’elaborazione di un lutto (come in Julieta). C’è una “calcificazione cinematografica” che deve essere asportata e che la macchina da presa, strumento chirurgico per eccellenza in grado di operare sulle immagini, rimuove progressivamente.